|

|

||

“Cantami, o Diva, del Pelìde Achille

l'ira funesta che infiniti addusse

lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco

generose travolse alme d'eroi,

e di cani e d'augelli orrido pasto

lor salme abbandonò (così di Giove

l'alto consiglio s'adempìa), da quando

primamente disgiunse aspra contesa

il re de' prodi Atride e il divo Achille.

E qual de' numi inimicolli? Il figlio

di Latona e di Giove. Irato al Sire

destò quel Dio nel campo un feral morbo,

e la gente perìa: colpa d'Atride

che fece a Crise sacerdote oltraggio.

Degli Achivi era Crise alle veloci

prore venuto a riscattar la figlia

con molto prezzo. In man le bende avea,

e l'aureo scettro dell'arciero Apollo:

e agli Achei tutti supplicando…!

Quanti ricordano nella traduzione del poeta Vincenzo Monti, con commozione questi primi versi dell’Iliade, il poema di Omero, una della fondamenta della cultura che ha formato i giovani e fatto riflettere i vecchi.

Proprio questa finalità mi è sembrato abbia voluto inseguire l’Amministrazione Comunale di Arcugnano con il Sindaco Paolo Pellizzari, proponendo in due serate la lettura con commenti musicali di brani importanti dell’antico poema. Il grande concorso di pubblico ha attestato come grande sia il richiamo delle vicende, durante dieci anni, sotto le mura della superba Ilio. Il verso antico in lingua originale è fluito catturando esemplarmente l’attenzione con Francesco Dalla Riva, affiancato da attori (Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli e Anna Zago di Theama Teatro) che del testo omerico hanno colto l’intimo valore e lo hanno trasmesso. In questo coinvolgimento il Coro Le voci dei Berici di Arcugnano e Crisignano di Zocco dirette dal M° Michele Bettinelli hanno dato un preciso valore che avvicina sia alla musica sia al poema.

La classicità, che non è solo quella dell’antico mondo greco-latino, ma di ogni arte che non sia fine a se stessa o fine all’espressività del solo artista, si è mostrata in tutta la sua importanza.

I versi antichi ci fanno riflettere:

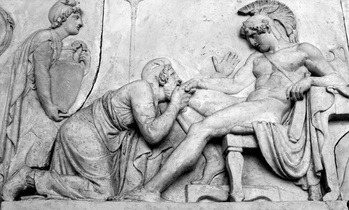

Priamo supplica Achille per la restituzione del corpo di Ettore

”Giove massimo Iddio, che glorïoso

Dall’Ida imperi, fa che grato io giunga

Ad Achille, e pietà di me gl’ispira…

Il venerando veglio

Entrò non visto da veruno, e tosto

Fattosi innanzi, tra le man si prese

Le ginocchia d’Achille, e singhiozzando

La tremenda baciò destra omicida

Che di tanti suoi figli orbo lo fece…

A queste voci intenerito Achille,

Membrando il genitor, proruppe in pianto,

E preso il vecchio per la man, scostollo

Dolcemente. Piangea questi il perduto

Ettore ai piè dell’uccisore, e quegli

Or il padre, or l’amico, e risonava

Di gemiti la stanza. Alfin satollo

Di lagrime il Pelíde, e ritornati

Tranquilli i sensi, si rizzò dal seggio,

E colla destra sollevò il cadente

Veglio, il bianco suo crin commiserando

Ed il mento canuto. Indi rispose:

Infelice! per vero alte sventure

Il tuo cor tollerò. Come potesti

Venir solo alle navi ed al cospetto

Dell’uccisore de’ tuoi forti figli?

Hai tu di ferro il core? Or via, ti siedi,

E diam tregua a un dolor che più non giova.

E ci aiutano a pensare che l’Iliade non si restringe ad essere solo poema di guerra, ma di sentimenti, di teneri sentimenti di padre, di amico, di coloro che combattono, ma non riescono a dimenticarsi che son “teneri uomini” per i quali, alla fine, valgono più gli affetti, la pace che non il bellicoso urlo che infiniti lutti provoca.

Questa sfaccettatura, la più bella, ci hanno proposto ad Arcugnano, e in questa emerge il valore di un testo classico, il quale parla continuamente e più lo si accosta e più si scoprono i tanti aspetti, anche quelli che al primo apparir non sono.

Vero che i versi dell’Iliade ci conducono a:

Vero che i versi dell’Iliade ci conducono a:

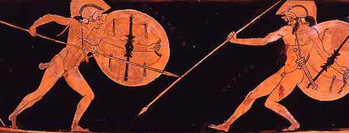

“Nessun patto fra l’uomo ed il lïone,

Nessuna pace tra l’eterna guerra

Dell’agnello e del lupo, e tra noi due

Nè giuramento nè amistà nessuna,

Finchè l’uno di noi steso col sangue…”

Ma

“Nella pace, a cui stanco il cor sospira,”

Omero indica la vera finalità della vita e questa tensione, che non è così immediata nel poema, è ciò che questa riletttura ad Arcugnano ci ha proposto. Certo la guerra, direbbe il filosofo Eraclito, l’Oscuro, è madre di ogni cosa, ma più che madre essa è matrigna e dobbiamo imparare a conoscere i danni che provoca all’umanità. Ecco che Omero, ingigantendo le vicende della guerra tra greci e Troiani, ci vuole far provare orrore di tanti lutti provocati anche dal risentimento personale, quello di Achille, oltre che da quello tra popoli e stati. Non quindi poema di esaltazione della guerra, ma poema didattico che insegna a non amare la guerra che infiniti lutti provoca. Imparare ad amare la pace, a provare pietà questa la lezione più intima, e per questo più vera dell’Iliade.

Così accostandoci ad un “classico” estraiamo da questo tesoro cose antiche e nuove.

Una splendida lezione che dal passato parla ancora oggi e ci muove a considerare che proprio l’antico ha formato la nostra grande civiltà, perché l’uomo può meglio formarsi se con il proprio importante passato dialoga e può, ricordando il poeta godere lieta e diuturna vita e a ciò esorto, sembra dirci Omero, ogni uomo. A questo valore formativo il vicentino Giacomo Zanella rimanda quando riflette sui classici, che non deve essere “noiosa grammatica”, ma compagnia per essere migliori Nel suo scritto Della morale nella istruzione secondaria, lui che tanto amava il mondo classico, ricorda che “La forza morale vince di gran mano ogni altra forza. Napoleone soleva dire, che nella stessa guerra sta la forza morale alla fisica, come il dieci all’uno.” Questa si forgia nei classici e dire “che il classicismo ha fatto il suo tempo, è delle solite novelle moderne; se fosse vero l’Europa sarebbe ricaduta, o ricadrebbe nella barbarie.” Ed è ciò che temiamo, ma i classici, se non stravolti ad uso e consumo di inconsistenti pensieri e sperimentazioni, sono contro ciò che nega la dignità dell’uomo e i suoi valori perenni che anche nella guerra, che deve essere aborrita, come ci attesta l’Iliade, che alla fine ci invita a far migliore l’umanità che è in noi, piangendo come il giovane Achille con il vecchio Priamo: così si stringe al cor del vecchio la pietà del figlio e ambedue sembrano dirci: Clauduntur portas belli,

Bassorilievo a Vicenza, Palazzo Balzafiori

nr. 22 anno XXI dell'11 giugno 2016