|

|

||

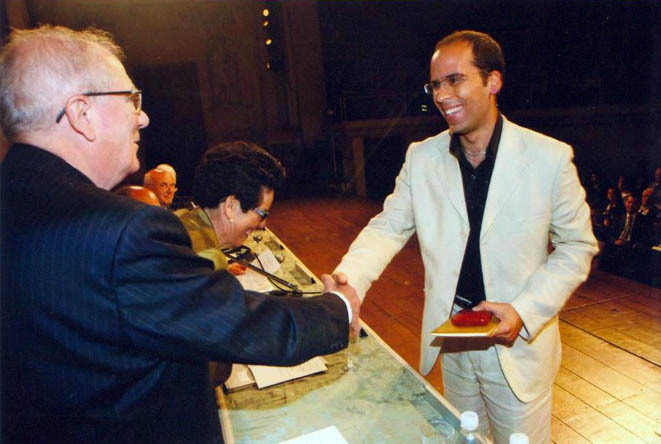

«Sono stato segnalato per la tesi, ma vincere il premio sarebbe stato di tutt'altro rilievo».

Come si è sviluppato il tuo studio?

Come si è sviluppato il tuo studio?

«Lo scopo di fondo della tesi è stato quello di vedere come i miti antichi propri dell'uomo delle società tribali siano stati, con l'avanzare della civiltà, assimilati e nascosti sotto alcuni comportamenti che oggi definiamo normali. Nella letteratura antica, si può notare come il cavaliere si comporti da predatore, cioè un guerriero che si spoglia dei panni umani per acquisire quelli della belva, allontanando volutamente la propria razionalità e umanità e agendo d'istinto per fa emergere l'aggressività che ha dentro. Questo è il furor».

In che modo si manifesta il furor?

«Uccidendo l'animale: in questo modo il predatore fa propria la sua forza vitale, e ciò è utile al guerriero. Un altro caso di manifestazione del furor è quello in cui il guerriero assume una forma quasi di trans estatica, che si trasforma in surriscaldamento, cioè in iperpiressia, ovvero in un aumento del calore corporeo indotto in modo tale da raggiungere uno stato alterato di coscienza per poter accedere a quel livello superiore che elude la razionalità. In alcune saghe irlandesi si nota come, prima della battaglia, il guerriero subisca un surriscaldamento, e non riuscendolo a controllare, viene bagnato o immerso nell'acqua fredda per ritornare allo stato di quiete».

Che cosa scatena quindi il furor guerriero?

«Ricordiamo che il guerriero, in quanto eroe, deve essere protagonista. Il furor è dettato da un istinto di vendetta, perché l'eroe se subisce un affronto, rischia di non vedersi riconosciuto il proprio ruolo sociale, quindi pur di di affermarsi, compie una strage. In secondo luogo c'è il sentimento di vergogna, poiché anche la vergogna mette in discussione l'autorità guerriera e il proprio io come persona. In ultimo, lo spargimento di sangue: come una belva ferita, quando il guerriero vede scorrere il sangue sente un istinto di sopravvivenza che moltiplica le forze».

In quali generi letterari è presente questa trasformazione dell'eroe?

«Ho analizzato i romanzi antico-francesi, ma in realtà questa forma è stata tramandata fino ai giorni nostri. Pensiamo agli scudi dei cavalieri: ci sono aquile, leoni, serpenti, orsi... Pensiamo ai nomi dei reparti d'assalto, ma anche a quelli dei moderni eserciti. Tutti questi aspetti sono sotto i nostri occhi, ma non siamo più abituati a riconoscerli, o meglio a riconoscere la loro origine».

C'è anche una parte in cui affronti un approfondimento di tipo geografico...

«Sì, nella seconda parte della tesi ho intrapreso una distinzione geografica, che è forse la parte più interessante del mio lavoro. Su questa parte influiscono molto la storia dell'Occidente e della Chiesa. Nelle società mediterranee, parliamo ad esempio degli antichi ebrei, degli egizi, dei greci fino ai romani, la parte da padrone la fa il leone».